Texte paru dans la monographie Carole Fékété, Actes Sud / Fondation CCF pour la photographie, 2000.

Utsukushii : l’échelle inversée de la miniature

Utsukushii est le mot qui exprime en japonais le sentiment du beau. Loin de la notion d’idéal déterminée par notre esthétique platonicienne, dans laquelle le beau ne se conçoit pas en dehors d’une aspiration à la grandeur, à la perfection et à la puissance, le terme japonais énonce d’abord l’affection avant de signifier l’admiration. Utsukushii manifeste donc l’émotion sur laquelle se fonde la sensation esthétique et qui est provoquée par un sentiment d’impermanence : I’esthétique japonaise cherche à définir non les qualités intrinsèques de l’objet qui produit l’émotion, mais bien le sentiment que cet objet provoque chez le regardeur. Il n’est pas indifférent que le « beau » dans la langue japonaise se traduise ainsi par un sentiment d’attachement éprouvé envers un être ou un objet petit et faible et que l’on chérit en raison de sa fragilité même. C’est pourquoi le sentiment de beauté, qui s’exprime essentiellement à travers la vulnérabilité et la délicatesse des choses ou des êtres, se voit associé à des objets petits, menus, graciles ou chétifs.

Sei-Shônagon (vers 965-après 1013), érudite attachée à la cour de l’impératrice Fujiwara Sakado, est l’auteur des fameuses Notes de chevet (Makura no sôshi: « Notes de l’appuie-tête »), un des chefs-d’œuvre de I’âge d’or de la littérature japonaise de l’an mille. Elle confirme que, pour une lettrée japonaise, est « beau » (c’est-à-dire est émouvant) ce qui est petit: «Tout ce qui est petit provoque une affection mêlée d’un sentiment protecteur» (« Nanimo nanimo chilsaki mono wa mina utsukushii »). C’est encore dans la concision que Sei-Shônagon reconnaît la beauté de la phrase : « Langage des gens vulgaires: leurs mots ne manquent pas d’avoir une syllabe de trop. » Nous ne doutons pas que les miniatures de Carole Fékété, greffées sur un registre affectif voisin, choisissent de se situer précisément dans une esthétique de la délicatesse.

L’art de la miniature, en Occident, vient de l’enluminure médiévale et son nom même emprunte au latin minio (« minium »), couleur vermillon employée dans la décoration des manuscrits. Il n’est pas exclu que l’étymologie de ce mot soit à situer dans le latin minor (comparatif de parvus, « plus petit »), d’où dériverait, pour désigner une peinture de petites dimensions, le substantif français « miniature », attesté en 1653. On I’orthographiait alors « mignature » et Diderot y voyait la même racine : que « mignard », délicat. L’apparition du mot « miniaturiste » en 1748 témoigne de l’engouement pour cet art, qui connaît encore une grande faveur au début du xxe siècle. Il se trouve que c’est du fait de l’extension populaire de la photographie que la pratique de la miniature décline, pour finalement disparaître dans les années 1850.

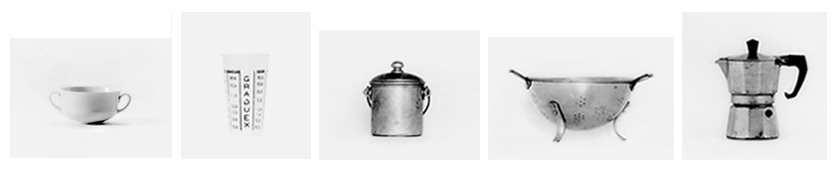

Avec sa série sur la Dînette, qui marque le regard par sa délicatesse toute japonaise, Carole Fékété renouvelle la pratique de la miniature en même temps que celle de la photographie. Son art veut, sur l’échelle inversée de la miniature, magnifier la mémoire, le passé, I’enfance, et ne vise qu’à renverser l’écoulement du temps. L’artiste, en photographiant les objets d’une esthétique passée, célèbre l’émotion d’une enfance de fiction. On est en droit d’admettre ici que la ferveur du souvenir vise en vérité à faire écran au malheur de l’enfance, à effacer la négativité du passé en général : I’œuvre, en donnant à voir, veut d’abord émouvoir – et c’est là l’office supérieur auquel satisfont ces images avec une modestie qui corrige le réalisme descriptif, méticuleux, souverain de ces photographies.

L’art de Carole Fékété ne décrit des éléments du réel que pour élever chacun des objets élus au rang de parangon de la création humaine – avec une ferveur jubilatoire semblable à celle dont les maîtres de la miniature flamande peignirent les menus objets, les textures modestes, les fleurs et les petits animaux pour affirmer, à travers une technique virtuose et subtile, leur incandescente admiration pour la Création divine.

Figure christique & figure tauromachique

L’homme ne peint son visage que pour magiquement éterniser son être dans une image: I’art est ce par quoi l’homme aura trouvé à répéter, pour son propre compte, le mystère du Fils de Dieu imprimant sa Sainte Face sur le linge de Véronique pendant la Passion: les autoportraits sont autant de signes de Sa présence. L’homme qui se représente se voit mystérieusement investi d’un chiffre sacré, divin, éternel et universel, par quoi la signification de l’image est scellée : « Je comprends que votre Face (invisible) précède toute face qui peut être figurée, et qui est le véritable exemplaire de toutes, que toutes les faces sont des images de la Vôtre, qui ne participe de nulle autre… » (Nicolas de Cues, La Vision de Dieu, 1453.)

La première représentation du Christ – archétype qui transgressa pour la première fois l’interdit monothéiste de la représentation et inaugura l’histoire de l’art dans l’Occident moderne – est réputée être une image « non faite de main d’homme » (acheiropoiétos): c’est le Christ lui-même qui aurait imprimé sa propre image sur un simple linge et c’est cette représentation qui est à l’origine des canons de l’icône byzantine.

On sait que ce linge sacré fut apporté par le peintre Hannan à Abgar, roi d’Edesse, pour le guérir de la lèpre et qu’il demeura là, caché dans les murs de la ville, jusqu’en 944, date à laquelle 1’empereur de Constantinople en fit l’acquisition – le linge sacré, triomphalement transporté à Constantinople, disparaît en 1204, lors du sac de la cité par les croisés.

Mais l’Église de Rome développa dès le ive siècle l’épisode, pourtant apocryphe, de sainte Véronique, dont le nom est emprunté au latin vera icona (image vraie). Selon cette légende, une jeune vierge, compatissant aux souffrances du Christ qui gravissait avec sa croix la Via Dolorosa conduisant au Golgotha, aurait essuyé avec un linge la face du supplicié, maculée de sang, de sueur et de crachats: le visage du Christ serait resté imprimé sur le Linge de Véronique, qui est conservé à Saint-Pierre de Rome (on pense qu’il s’agit sans doute là de l’œuvre d’un peintre serbe du xiiie siècle).

L’un et l’autre de ces modèles archétypiques marquent – que l’on y prenne garde – I’origine de toute image chrétienne et, par-delà l’iconographie religieuse, I’origine de toute image et de tout art dans l’Occident moderne : sans cet épisode de la figuration de la face du Fils de Dieu imprimée sur un linge blanc, la civilisation occidentale eût été purement et simplement, à jamais et dans les siècles des siècles, plongée dans la nuit de l’image. Le modeste rectangle de linge blanc qui recueillit les traits du Christ, miraculeusement « clichés » sur le tissu tendu, ne saurait avoir à son tour de meilleure image que celle du torchon blanc que photographie Carole Fékété.

Ce rectangle de linge blanc, vera icona, s’offre comme le modèle de l’élaboration de toute image chrétienne et, par conséquent, de toute peinture : le torchon blanc de la jeune photographe répète le récit de l’origine de toute représentation, il dit le mythe fondateur de l’art occidental. L’absence d’image sur la surface immaculée de ce monochrome blanc énonce donc en creux le récit de l’origine de toute l’abstraction moderniste. La série des torchons de Carole Fékété se présente comme un degré zéro de la peinture, n’hésitant pas à décliner couleurs, géométries et patterns. Cependant, la stéréotypie même de ces motifs ne désigne pas les linges comme autre chose que des torchons: ceux-ci réitèrent pour leur propre compte les significations du ready-made, à travers quoi s’énonce, on le sait, le mythe fondateur de l’art moderne.

La jeune photographe élève la dignité du torchon au rang d’un archétype pictural acheiropoiète, au rang d’un modèle d’image « non faite de main d’homme » et qui, à l’exemple de l’icône byzantine ou du tableau abstrait, n’a pas d’autre signification que celle qui l’habite au titre d’une présence réelle. Si nous pouvons voir dans les torchons bleus une géométrisation du manteau de la Vierge, nous devons également reconnaître dans la série des torchons rouges une imitatio du leurre tauromachique, un stigmate du capote au moyen duquel, dans le premier tercio de la corrida, le matador de toros dessine une veronica pour séduire le toro bravo – séduire: le mot est emprunté au latin se ducere, « conduire à soi ». C’est donc, étrangement, la corrida, rituel de mort, qui recueille la trace de la vera icona, figure miraculeuse réalisée pendant la mise à mort du Christ.

La « véronique » est une figure canonique de la lidia sacrificielle : I’homme appelle le toro avec son capote de soie rose doublée de percale jaune et amidonnée (c’est donc la muleta, employée au troisième tercio, qui est rouge, et non le capote). Au moyen de son capote, la seule arme dont il dispose, le torero cite le monstre à peine sorti du toril pour l’ensorceler, le calmer, le dominer : il attire et guide la charge du taureau en se sachant jugé sur sa bravoure, son élégance et sa suavité – immobile, les mains basses, il reçoit les cornes dans les plis de la cape tendue de face, pour finalement leur offrir une sortie sur le côté. L’homme en habit de lumière reprend, avec sa cape et dans une similitude frappante, le geste sacré accompli pendant le sacrifice du Christ : ainsi la passe la plus traditionnelle de la corrida reçoit-elle son nom au titre de réminiscence païenne de la ferveur avec laquelle sainte Véronique recueillit pieusement, dans les plis du linge tendu de face, les traits du Fils de l’homme en train de mourir pour l’universelle Rédemption des péchés de l’humanité.

Gyotaku : l’empreinte de poisson

Gyotaku désigne, dans la langue japonaise, un type d’estampe populaire, dont l’invention serait relativement récente : au milieu du xixe siècle, des pêcheurs ont inventé d’enregistrer par empreinte directe sur du papier de riz le stigmate de poissons préalablement badigeonnés d’encre de Chine. Cette technique hâtive et rudimentaire est d’une saisissante efficacité plastique. Le résultat, qui évoque la gravure sur bois, vise simplement à enregistrer, comme le fait également la photographie, la trace du poisson tout juste pêché, avant qu’il ne soit vendu ou mangé. Le gyotaku le plus ancien qui soit connu aujourd’hui date de 1856, il est conservé dans la ville maritime de Yamagata, dans le Nord du Japon. Le mot gyotaku, qui signifie « empreinte de poisson », définit le degré littéral de l’art de l’estampe. Un simple tamponnage à l’encre. Une pure effigie commémorative. De celles qui n’ont été conçues que pour énoncer un irrécusable : « ça a été là », formule avec laquelle Roland Barthes a su reconnaître et nommer l’essence de la photographie, en faisant valoir que « dans la photographie, je ne puis jamais nier que la chose a été là. Il y a double position conjointe : de réalité et de passé. Et puisque cette contrainte [inexistante dans la peinture] n’existe que pour elle, on doit la tenir, par réduction, pour l’essence même […] de la Photographie » (La Chambre claire, p. 120). Par son caractère purement factuel, très lisible, très frontal et comme absolument plat, la série des Poissons de Carole Fékété n’évoque pas seulement la simplicité minimaliste d’une esthétique japonaise de la délicatesse, de la fragilité et de l’impermanence, dont participe également la Dînette de l’artiste. Mais, surtout, ces Poissons apparaissent comme l’émanation directe des corps réels qui ont été là, indéniablement, devant l’objectif, posés à plat tels des timbres-poste, étalés comme des papillons épinglés.

La présence du corps du poisson, dans le gyotaku comme dans la photographie, n’est nullement métaphorique : ici, les corps, morts ou vifs, des poissons ont directement imprimé en noir et blanc leurs radiations lumineuses sur le papier argentique via le film photographique, comme le corps des poissons des pêcheurs japonais imprime en noir sa marque, si spécifique et si universelle à la fois, sur le papier de riz blanc via l’encre de Chine dont il est badigeonné au préalable. Dans l’œuvre de Carole Fékété, I’objet paraît coller à sa représentation, le référent se donne pour inséparable de l’image, le poisson semble marquer la photo par contact direct, comme c’est effectivement le cas dans le gyotaku. « On dirait, insiste Barthes, que la Photographie emporte toujours son référent avec elle, tous deux frappés de la même immobilité amoureuse ou funèbre, au sein même du monde en mouvement : ils sont collés l’un et l’autre, membre par membre, comme le condamné à un cadavre… » (Idem, p. 17.)

Si le résultat plastique ne s’imposait pas d’une façon aussi satisfaisante, il pourrait paraître étrange que, parmi tous les objets du monde, la jeune photographe ait spécialement élu le poisson pour sujet de son œuvre. Certes, nous ne doutons plus que le poisson soit ce corps venu frotter de réel l’œuvre de Carole Fékété afin que nous puissions identifier sa photographie à un gyotaku. Mais, surtout, il n’est pas indifférent que, dans l’histoire de la représentation occidentale, le poisson soit également identifié à un symbole qui n’a d’autre référent que le Christ lui-même.

Les premiers papes jetèrent toutes leurs forces dans l’élaboration du dogme de l’lncarnation qui va permettre de justifier pleinement le recours à l’art de l’image et va légitimer la représentation de la figure humaine pour figurer la Face invisible du Dieu unique. En attendant, pour représenter Dieu et tourner l’interdit monothéiste, I’art paléochrétien adopte une iconographie symbolique. Ainsi le poisson (fresques de la chapelle A2 de la catacombe Saint-Callixte, iie siècle) est-il devenu l’emblème christologique par excellence, du fait d’un jeu de langage qui permettait de garder le secret sur des correspondances aux significations illicites. Le mot « poisson » en grec (ichthus) compose un acrostiche de I’expression « Jésus-Christ, fils de Dieu, Sauveur » :

Iesous (Jésus)

Christos (Christ)

Theou (de Dieu)

Uios (Fils)

Sotèr (Sauveur)

Si les Poissons de Carole Fékété, éternisés dans leur signification de pur symbole christique, semblent vivants, ce sont en vérité des cadavres depuis longtemps, mais ils paraissent l’ignorer, à l’opposé du Christ mort de Philippe de Champaigne, présenté plus loin. Identifié au cadavre outragé qui vient d’être décroché de sa croix, le Christ du Louvre est, depuis le recul des siècles, promis à une prompte Résurrection. L’art photographique de Carole Fékété paraît obéir à un axiome métaphysique, qui s’énoncerait sous la forme d’une invective évangélique : « Ce qui semble vivant est voué à la décomposition, tandis que celui qui est mort ressuscitera dans le royaume du Père. »

La résurrection ou la passion des images

Nous pouvons considérer que ce qui occupe le peintre ou le photographe, c’est au fond un impossible à représenter qui a trait à la jouissance. L’artiste ne fonde son acte que dans la transgression de cet interdit portant sur la jouissance, et l’art, dans sa signification ultime, n’est pas autre chose que cette extraction d’un savoir sur la jouissance irreprésentable. L’étrangeté des photographies de Carole Fékété tient, on ne peut le nier, au choix de ses sujets. Or, ici, dans la série du Christ mort, l’étrangeté de l’initiative ne tient pas tant au choix que fait l’artiste de photographier le visage d’un cadavre qu’à sa décision de photographier la peinture d’un cadavre. Parce que la peinture est, par définition, c’est-à-dire pour des raisons de perception, un impossible à photographier, il s’agit dans cette œuvre d’un acte photographique, qui prend valeur de manifeste. D’autant plus qu’en se choisissant pour sujet un tableau de Philippe de Champaigne conservé au musée du Louvre, c’est ici toute la photographie qui paye sa dette inépuisable à l’égard de l’histoire de la peinture. Face à ce Christ mort, c’est tout l’art de la jeune photographe qui s’affirme dans la spécificité de ses moyens, usant du noir et blanc sans jamais chercher à rivaliser avec la puissance chromatique de la peinture. Son art s’affirme encore dans la spécificité de ses moyens en utilisant un éclairage très visible, probablement un flash, qui, loin d’être fautif, est à voir comme un commentaire du couple peinture/photographie qui a une valeur strictement oppositive quant à la fonction de la lumière. La photographie enregistre les radiations lumineuses réfléchies par les objets, tandis que la peinture émet sa propre lumière du fait que les molécules composant les pigments réfractent les différentes longueurs d’ondes du spectre lumineux et paraissent, dès lors, générer la couleur et diffuser la luminosité.

Carole Fékété photographie ici l’image peinte d’un Christ mort comme s’il fallait que le Dieu sacrifié meure par trois fois – avant de ressusciter : le Christ, mort sur la croix une première fois, doit mourir de nouveau sous le pinceau de Philippe de Champaigne et, ultime preuve de son sacrifice, le Fils de Dieu doit mourir encore une fois dans la photographie de Carole Fékété. Mais nous n’ignorons pas que l’accumulation des preuves de Sa mort ou la réitération de Son Sacrifice ne sont que la promesse et l’annonce de Sa Résurrection. À sa manière, Barthes rencontre dans sa réflexion sur la photographie une dialectique similaire. En classifiant les spécificités de l’image photographique, il discerne tour à tour et simultanément la preuve de la mort et de la catastrophe énoncées au futur antérieur, et la promesse énoncée dans le présent éternisé d’une Résurrection qui abolirait de toute éternité toute la négativité de l’écoulement du temps.

La photographie s’affirme donc d’abord comme emphase déchirante du « ça a été » : « La photographie me dit la mort au futur. […] Devant la photographie de ma mère enfant, je me dis : elle va mourir : je frémis […] d’une catastrophe qui a déjà eu lieu. Que le sujet en soit déjà mort ou non, toute photographie est cette catastrophe. » (La Chambre claire, p. 150.) Mais Barthes voit également dans la photographie un suspens du temps, sous la forme non pas d’une remémoration de ce qui est aboli, mais de l’attestation d’un réel, de la concomitance à la fois d’un passé et d’un réel éternisés et qui le demeureront : « La Photographie a quelque chose à voir avec la résurrection », à l’image du linge portant la figure du Christ, dont les Byzantins disaient « qu’elle n’était pas faite de main d’homme ». (Idem, p. 129.) En fait, I’écrivain ne développe pas ce dernier aspect, tant il est soucieux d’inhiber la «substance religieuse» dont il se sait « pétri » – « rien à faire », s’excuse-t-il. Il est aisé en vérité de vérifier que cette « substance religieuse » encombre aujourd’hui tous ceux qui font profession de penser les productions symboliques sans rien vouloir savoir des présupposés théologiques de leur propre culture.

La Crucifixion est justement une des fictions fondatrices de la création d’images dans notre culture. Le modèle christique de la Passion, tel que nous avons appris à le lire, doit être reçu non comme le parangon suprême de toute souffrance, mais bien comme une promesse de Résurrection. On comprend que le Christ de Fékété/De Champaigne présente l’image éternelle de toute figure humaine (I’artiste crée Dieu à son image) et qu’il incarne le modèle absolu de toute révélation (ici, c’est la lumière qui révèle la photographie) et de toute sublimation (on sait que la pratique de l’art ne produit pas nécessairement ce qui vise au sublime, mais produit ce qui sublime la pulsion, le négatif et la mort).

C’est ce qui nous permet de reconnaître dans l’art de Carole Fékété un étagement des significations, que je propose de rapporter aux registres que Jacques Lacan a su distinguer comme essentiels de l’activité humaine : le réel, I’imaginaire et le symbolique. La signification réelle de l’œuvre tient au mystère de l’lncarnation (la Parole christique est le forçage qui fit voler en éclats l’interdit de la représentation monothéiste, interdit au nom duquel il était jusque-là impossible d’écrire la face du Dieu invisible : Révélation). La signification imaginaire de l’œuvre tient à la reproduction des corps (I’art, qui a vocation à répéter l’image spéculaire, tend à l’humanité un miroir où l’artiste représente le visage de I’homme pour figurer la face du Dieu unique : figuration). Enfin, la signification symbolique de l’œuvre tient à la réparation des corps (I’art, en multipliant les représentations humaines, donne à l’humanité et à l’artiste lui-même l’image de soi qui lui manque – il mime la Création en reproduisant la génération des corps et anticipe sur la Résurrection de la chair pour la plus grande gloire de Dieu : sublimation).

Ce Christ, en sa valeur de paradoxe, signifie encore que la mort est le réel du symbole (« Le symbole est le meurtre de la Chose même », résume Hegel) : étant non symbolisable et donc irreprésentable, la mort est ce qui contredit à la fonction symbolique, elle est ce qui se pose à l’égard du symbole comme un impossible. Et c’est parce que la jouissance est en prise directe sur la mort que l’homme ne saurait la représenter. Or, la figuration comme telle a partie liée avec cette jouissance qui est interdite de représentation – et, si l’on y prend garde, c’est ce qui détermine le puissant attrait des hommes pour la contemplation de la figure humaine. Attrait qui ne tient à rien d’autre qu’à ce que j’énonce ici : I’interdit monothéiste de la représentation attache un ombilic de jouissance à l’image qui a su s’extraire du nihilisme iconoclaste. Cette jouissance résiduelle pose l’image et, singulièrement, celle du visage comme une conquête sur l’impossible représentation de Dieu : il faut admettre qu’il y a de l’audace à représenter la figure humaine, car cette représentation entre en conflit avec la Création divine en divulguant une effigie incompatible avec la présence du Dieu invisible. L’art de Carole Fékété ne tire sa puissance qu’à désigner cet effet d’incomplétude, où se fixe la limite de l’image qui fonde la vérité de sa signification dans le franchissement fondamental d’un interdit qui désigne la représentation comme un impossible.